Newsletter Januar 2026

NEUES AUS DEM LABOR

Optimiertes Stuhlprofil „Histaminbildende Bakterien“

Neuere Untersuchungen zeigen, dass die funktionell relevante Histaminbildung durch gramnegative Darmbakterien über die klassischen Referenzarten (M. morganii, K. pneumoniae, H. alvei) hinausgeht. Auch weitere Spezies besitzen ein ausgeprägtes histaminogenes Potenzial und tragen wesentlich zur enteralen Histaminbildung bei. Vor diesem Hintergrund haben wir das diagnostische Panel „Histaminbildende Bakterien“ um Klebsiella aerogenes, Raoultella planticola und Raoultella ornithinolytica erweitert. Eine Preiserhöhung erfolgt nicht.

Ausbildung in Funktioneller Medizin - noch wenige Restplätze!

Die Ausbildung der Europäischen Gesellschaft für Funktionelle Medizin (EGFM) e.V. findet an drei Wochenenden im Frühjahr 2026 statt. Der Veranstaltungsort liegt am Schwielowsee in der Nähe von Potsdam. Freuen Sie sich auf ein praxisnahes Programm mit fundierten Inhalten und auf anregenden Austausch mit Kursteilnehmenden und Referierenden. Informationen zu Programm und Anmeldung finden Sie im Veranstaltungsflyer (Link zum PDF).

„Psyche trifft Immunsystem“ am 7. März in Rostock

Unser eintägiger Kongress bietet überraschende neue Erkenntnisse und viel praxisrelevantes Wissen über das Immunsystem als Schaltstelle unserer Interaktion mit der Umwelt. Alle Informationen zu Programm und Anmeldung finden Sie im Veranstaltungsflyer (Link zum PDF).

IMD-Kongress am 17./18. April 2026 in Berlin

Die Tagung beleuchtet wissenschaftlich fundierte Aspekte der Herz- und Gefäßgesundheit „über den Tellerrand hinaus“ und zeigt Behandlungsansätze auf, die etablierte Diagnose- und Therapieverfahren sinnvoll ergänzen und im klinischen Alltag unmittelbar anwendbar sind. Alle Infos zu Vortragsthemen, Referenten und Anmeldung finden Sie im Programmflyer (Link zum PDF).

LABORPARAMETER – NEU ERKLÄRT

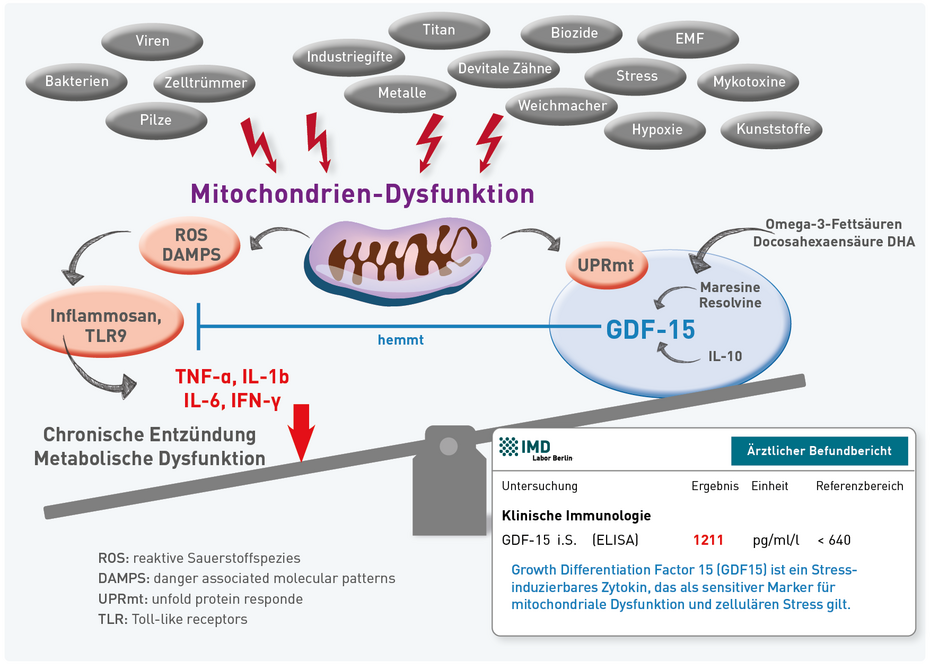

GDF15 – ein Marker systemischer Mitochondriopathie

Growth Differentiation Factor 15 (GDF15) wird von vielen Zelltypen, u.a. Muskelzellen, Leberzellen, Neuronen, Fibroblasten aber auch Adipozyten und Makrophagen gebildet und ins Serum abgegeben, wenn diese Zellen unter Mitochondrienstress leiden. Daher gilt GDF15 als Mitochondriopathie-Marker, der im Vergleich zu allen ATP-Messverfahren den Vorteil hat, dass er nicht nur die verminderte Mitochondrienfunktion von im Blut zirkulierenden Leukozyten widerspiegelt, sondern auch die Situation in Geweben und Organen anzeigt. GDF15 ist ein Produkt der mitochondrialen Stressantwort (unfolded protein response – UPRmt), weshalb vor allem mitochondrienreiche Zellen zum Anstieg der GDF15-Blutspiegel beitragen. Die Bedeutung von GDF15 im Mitochondrienstoffwechsel hängt eng mit seiner Relevanz für Alterungsprozesse zusammen (siehe „Für Sie Gelesen“).

Abzugrenzen von der Interpretation als systemischer Mitochondriopathiemarker ist lediglich die Schwangerschaft. Hier kommt es vor allem im 1. und 2. Trimenon zu einem Anstieg der Blutspiegel, da Plazentazellen physiologisch GDF15 sezernieren.

DIE FRAGE AUS DER PRAXIS

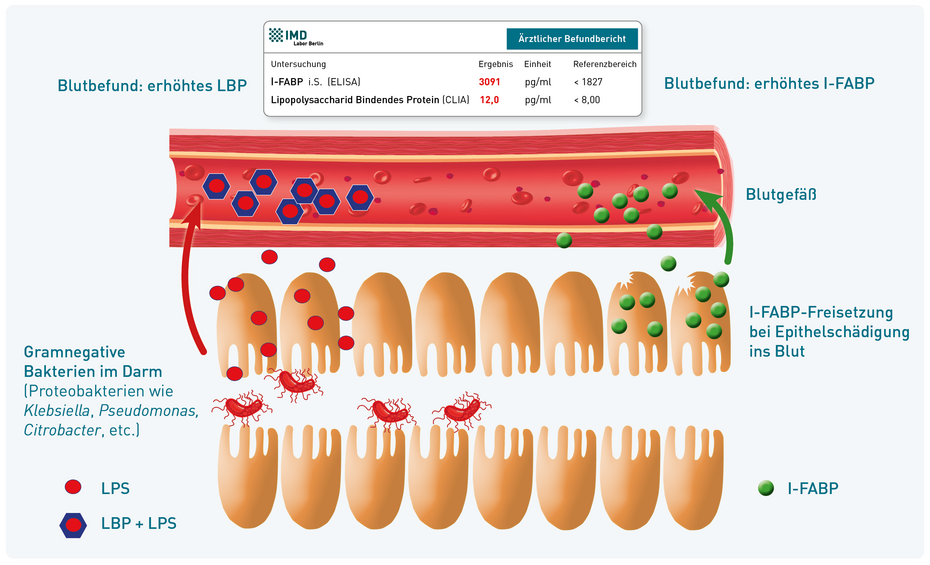

Gibt es Blutparameter, die spezifisch auf eine Darmbeteiligung hinweisen?

Da der Darm eine große Rolle in der Entstehung chronischer Erkrankungen spielt, ist es wichtig zu erkennen, ob er Auslöser für einen chronischen Entzündungsprozess ist, um eine gezielte Stuhldiagnostik und Behandlung einleiten zu können. Verschiedene Serumparameter können wertvolle Hinweise liefern. Nachfolgend werden zwei Marker vorgestellt, die sich durch besondere Spezifität für Darmepithelschädigung auszeichnen:

I-FABP (Intestinal fatty acid binding protein)

Dieses Protein kommt ausschließlich im Zytoplasma von Darmepithelzellen vor. Erhöhte Werte im Serum sind daher spezifisch für Schädigungen der Darmepithelzellen. Mögliche Ursachen für erhöhtes I-FABP sind u. a. entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie, aber auch extreme sportliche Belastungen oder Medikamenteneinnahme, die eine Minderdurchblutung der Darmschleimhaut verursachen und so zu Epithelschädigungen führen können.

LBP (Lipopolysaccharid-bindendes Protein)

LBP bindet frei zirkulierendes LPS (Lipopolysaccharid), ein Endotoxin gramnegativer Bakterien, und trägt zu dessen Neutralisierung bei. Liegt keine Sepsis vor, deuten erhöhte LBP-Werte auf eine vermehrte Translokalisation proinflammatorischer Bakterien aus dem Darmlumen hin, die vor allem bei einer Permeabilitätsstörung der Darmschleimhaut auftreten kann. Eine hohe LPS-Belastung kann Entzündungen der Darmschleimhaut sowie darmferner Orte weiter vorantreiben.

Bei erhöhten Werten von I-FABP oder LBP im Serum sollte immer eine weiterführende Stuhldiagnostik durchgeführt werden. Die Analyse von Darmbakterien (Funktionelles Mikrobiotaprofil), Entzündungsmarkern (Calprotectin, Zytokine, EPX, Histamin) kann helfen, die Ursache der Darmbarrierestörung einzugrenzen. Weitere Details und Hintergründe finden Sie in unserer Diagnostik-Information (Link zum PDF).

WISSENSCHAFT AM IMD

Ketogene Diät bei bipolarer Störung?

Bipolare Störungen gehen oft mit metabolischen Erkrankungen wie Adipositas, Typ-2-Diabetes und Dyslipidämie einher. Eine Studie unter Beteiligung des IMD untersuchte daher an sieben Patienten den Effekt einer dreimonatigen ketogenen Diät auf den Lipidstoffwechsel sowie auf Entzündungs- und Oxidationsmarker (Link zur Originalpublikation). Die Ergebnisse zeigen überwiegend günstige Effekte: Rückgang von Lp(a), Triglyzeriden, APOB, hsCRP, TNF-alpha, MDA-LDL sowie Nitrotyrosin, einen Anstieg des HDL-Cholesterins sowie eine Reduktion des Körpergewichts und des viszeralen Fettgewebes. Einzelne Risikoparameter stiegen jedoch an (Homocystein, AGEs, LDL- und Gesamtcholesterin). Eine ketogene Diät könnte folglich neue therapeutische Chancen bergen, erfordert jedoch ein engmaschiges Monitoring und eine individuelle Anpassung.

FÜR SIE GELESEN

GDF15 als Surrogatmarker für epigenetische (Vor)alterung

Im Kontext von Longevity gewinnt das Wissen um das individuelle biologische Alter zunehmend an Bedeutung. So zeigen die Ergebnisse von epigenetischen Laboranalysen auf Basis von DNA-Methylierungsmustern (z.B. GrimAge oder DNAm PhenoAge) eine gute Korrelation zum biologischen Alter. Diese Analysen sind aber aufwändig und teuer und die Aussagekraft der weithin im Internet angebotenen Tests hängt erheblich von der Anzahl und der Position der untersuchten DNA-Stellen ab. Eine klinische Studie untersuchte den einfach im Blut messbaren Growth Differentiation Factor 15 (GDF15) als Surrogatmarker epigenetischer Alterungsprozesse (Torrens-Mas et al., Biogerontology 2024; 26: 22). Die Autoren zeigten an 72 untersuchten Klienten, dass deren GDF15-Spiegel im Blut sehr eng mit den o.g. epigenetischen Altersuhren und darüber hinaus signifikant mit Parametern der körperlichen Leistungsfähigkeit korrelieren. Damit spiegelt GDF15 nicht nur molekulare Alterungsprozesse, sondern auch funktionelle Aspekte der Gesundheit und Resilienz wider. Die Studie zeigt, dass GDF15 zur Abschätzung des biologischen Alters und zur Verlaufskontrolle von Lebensstil- und Therapieinterventionen nutzbar ist. Im Gegensatz zu komplexen epigenetischen Analysen ist GDF15 einfach, reproduzierbar und standardisiert im Serum messbar.

Referenzdaten zur Beurteilung von Gadoliniumbelastungen

Im Gegensatz zu früheren Annahmen zeigen aktuelle Arbeiten, dass Gadolinium aus MRT-Kontrastmitteln auch bei nierengesunden Patienten über Wochen bis Monate im Körper verbleibt. Eine aktuelle prospektive Studie liefert hierzu erstmals Referenzdaten für Blut und Urin mit unmittelbarer Relevanz für die klinische und labormedizinische Praxis (McDonald et al., Investigative Radiology 2025; 60: 586–591). Bei 31 Probanden wurden Blut- und Urin-Gadolinium vor sowie bis zu 84 Tage nach MRT bestimmt. Die Ergebnisse zeigen eine mehrphasige Elimination: Bei 95 % der Patienten lagen die Konzentrationen im Serum nach 56 Tagen wieder unterhalb des Referenzbereichs, im Urin nach 132 Tagen. Die Studie liefert wichtige Vergleichswerte für die Interpretation von Gadoliniumkonzentrationen nach MRT und hilft, physiologische von prolongierter Retention abzugrenzen. Die neuen Vergleichswerte werden am IMD zur Interpretation der Gadoliniumbestimmungen im Urin herangezogen. Für die Blutuntersuchung empfehlen wir weiterhin statt der Serumanalyse die Bestimmung im EDTA- oder Li-Heparin-Vollblut, da hier auch der intrazelluläre Anteil erfasst wird.

FORTBILDUNGEN

Online-Seminare |

| 21.01.2026 18 - 20 Uhr | Reizdarmsyndrom differenziert betrachtet: Sinnvolle Diagnostik, SIBO und Mikrobiom im Fokus Programm und Anmeldung | Dr. med. Thomas Fiedler Dr. med. Sven Georgi Dr. rer. nat. Christiane Kupsch Andrea Thiem |

| 28.01.2026 19 - 21 Uhr | Das primäre Offenwinkelglaukom (POWG) eine mitochondrial bedingte Entzündungserkrankung Programm und Anmeldung | Prof. Dr. med. Carl Erb Andrea Thiem Dr. med. Volker von Baehr |

| 11.02.2026 18 - 20 Uhr | Blutbasierte Marker bei neurologischen Erkrankungen: Durchbruch oder Hype? Programm und Anmeldung | Dr. med. Uwe Kölsch Prof. Dr. med. Oliver Frey |

| 25.02.2026 18 - 20 Uhr | Longevity/Gesund altern – bewährte und neue Labordiagnostik Programm und Anmeldung | Dr. rer. nat. Anne Schönbrunn Dr. med. Volker von Baehr |

| 18.03.2026 18 - 20 Uhr | Herzgesund durch Laborwissen: Neue Wege der Prävention Programm und Anmeldung | Prof. Dr. med. Oliver Frey |

| 22.04.2026 18 - 20 Uhr | Mehr als Knochendichte: Osteoporose – Update zu metabolischen Einflussfaktoren, Stoffwechsel, Hormonen und Mikronährstoffen Programm und Anmeldung | Prof. Dr. med. Berthold Hocher |

| 29.04.2026 18 - 20 Uhr | Funktionelle Medizin in der Onkologie Programm und Anmeldung | Dr. med. Axel Widing Andrea Thiem |

| 20.05.2026 18 - 20 Uhr | Zelluläre Immunprofile bei angeborenen und erworbenen Immundefekten, Autoimmunerkrankungen und chronischen Infektionen – Vorstellung von klassischen Befundkonstellationen Programm und Anmeldung | Dr. rer. nat. Cornelia Doebis Dr. med. Volker von Baehr |

| 03.06.2026 18 - 20 Uhr | Die Bedeutung von Selen in der Prävention altersassoziierter Erkrankungen – klinische Daten, Pathomechanismen und aussagekräftige Labordiagnostik Programm und Anmeldung | Prof. Dr. Lutz Schomburg Dr. rer. nat. Katrin Huesker |

| 10.06.2026 18 - 20 Uhr | Wieviel Training ist gesund? Was Blut- und Urinwerte über Belastung und Regenerationsfähigkeit verraten Programm und Anmeldung | Andrea Thiem |

Neu aufgezeichnete Webinare |

| Dez 2025 | Immunologische Diagnostik bei Tumorpatienten zur Aufzeichnung | Dr. rer. nat. Cornelia Doebis |

| Dez 2025 | Neutrophile Granulozyten - Bedeutung für die Immunabwehr zur Aufzeichnung | Dr. rer. nat. Cornelia Doebis |

| Dez 2025 | Vitamine und Fettsäuren für die Herzgesundheit zur Aufzeichnung | Prof. Dr. med. Berthold Hocher |

| Dez 2025 | FGF23 - PTH - Vitamin D - System – Bedeutung für Entzündung, Knochenstoffwechsel und Herzkreislauferkrankungen zur Aufzeichnung | Prof. Dr. med. Berthold Hocher |

Präsenz-Fortbildungen |

| 07.03.2026 in Rostock | Psyche trifft Immunsystem Programm und Anmeldung | IMD Berlin MVZ |

| 21.03.2026 in Berlin | MitoBiom-Konzept: Stille Entzündungen stoppen – Chronische Erkrankungen ursächlich behandeln Programm und Anmeldung | TISSO Naturprodukte GmbH |

| 17.-18.04.2026 in Berlin | IMD-Jahreskongress 2026: Herz- und Gefäßgesundheit – über den Tellerrand hinaus Programm und Anmeldung | IMD Berlin MVZ |

| 08.- 09.05.2026 in Leipzig | 17. Jahrestagung der DEGUZ: Knochen und Regeneration im Kontext der Umwelt-ZahnMedizin Programm und Anmeldung | Deutsche Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin e.V. |

| 06.06.2026 in Warnemünde | 9. Rostocker Tag „Mitochondriale Medizin für die Praxis“ Programm und Anmeldung | Dr. med. Bernd-Michael Löffler Wolfgang Bönsch |

Kurse und Curricula |

| Ausbildung zum Therapeuten für Funktionelle Medizin Termine und Anmeldung | Europäische Gesellschaft Funktionelle Medizin e.V. |

| Basisausbildung zum Orthomolekular-Therapeuten Termine und Anmeldung | Forum Orthomolekulare Medizin in Prävention und Therapie e.V. |

| DEGUZ Kompakt-Curriculum Umwelt-ZahnMedizin Termine und Anmeldung | Deutsche Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin e.V. |

| Kairos-Inspirationstage: Erfüllung und Selbstbestimmung im Heilberuf Termine und Anmeldung | Kairos – Institution für medizinische und persönliche Transformation |

| Multisystemerkrankungen Termine und Anmeldung | Akademie für Funktionsbezogene Medizin Dr. Marco Schmidt |

| Weiterbildung der Ärztegesellschaft für Klinische Metalltoxikologie (KMT) „KMT-Curriculum“ Programm und Anmeldung | Ärztegesellschaft für Klinische Metalltoxikologie e.V. |

Informationen zu Programm und Referenten/innen sowie zur Anmeldung für diese und weitere Fortbildungen finden Sie unter: Fortbildungen

REDAKTION UND INHALTLICHE BETREUUNG

Dr. med. Volker von Baehr (v.vonbaehr@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Cornelia Doebis (Biomarker & Durchflusszytometrie - c.doebis@imd-berlin.de)

Prof. Dr. med. Oliver Frey (Immundefektdiagnostik & Immunphänotypisierung - o.frey@imd-berlin.de)

Prof. Dr. med. Berthold Hocher (Endokrinologie - b.hocher@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Katrin Huesker (Spurenelemente & Metalle - k.huesker@imd-berlin.de

Dr. rer. nat. Brit Kieselbach (Autoimmunologie - b.kieselbach@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Anna Klaus (Allergie - a.klaus@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Christiane Kupsch (Mikrobiomanalytik - c.kupsch@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Bella Roßbach (Neuroendokrinoimmunologie - b.rossbach@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Anne Schönbrunn (Funktionelle Immundiagnostik - a.schoenbrunn@imd-berlin.de)

Dr. rer. nat. Sabine Schütt (Immungenetik - s.schuett@imd-berlin.de)

Andrea Thiem, Praktische Ärztin (Mikrobiom & Orthomolekulare Medizin - a.thiem@imd-berlin.de)