Mangel an Mannose-bindendem-Lektin (MBL) im Blut

Ursache für eine verminderte Resistenz gegenüber Bakterien, Pilzen und Candida albicans

Das Mannose-bindende Lektin (MBL) gehört zu den wichtigsten Komponenten der angeborenen Immunabwehr. Ein Mangel an diesem Akute-Phase-Protein ist mit gehäuften hartnäckigen Infektionen bzw. einer erhöhten Infektanfälligkeit verbunden.

MBL spielt eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr von Pilzen, Bakterien, Viren und Protozoen

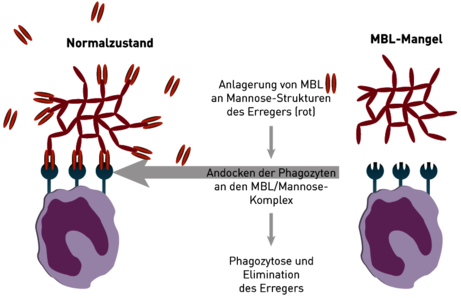

MBL wird in der Leber gebildet. Es besitzt eine hohe Affinität für repetitive Mannose-haltige Kohlenhydratverbindungen auf der Oberfläche von zahlreichen Spezies von Protozoen, Pilzen, Bakterien und Viren. Daher bindet es auf diesen Erregern (Opsonierung) und löst damit eine Antikörper-unabhängige Aktivierung des Komplementsystems aus (Lectin-pathway of complement activation). Die Bindung von MBL und die ausgelöste Komplementaktivierung vermitteln gemeinsam die Lyse des Erregers und die schnelle Elimination durch phagozytierende Zellen der Immunabwehr (Granulozyten, Monozyten/Makrophagen) - first line defense.

Verminderte MBL-Serumspiegel sind genetisch bedingt

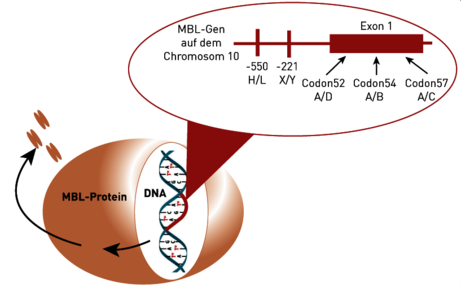

Das MBL-Gen liegt auf dem Chromosom 10. Es sind derzeit 5 Polymorphismen (Genvarianten) beschrieben, die maßgeblich die Serum-MBL-Konzentration beeinflußen. Drei inaktivierende Mutationen liegen im Exons 1 des MBL-Gens. Bei Vorliegen werden die Allele mit B, C und D bezeichnet, das normale unveränderte Allel mit A. Etwa ein Drittel der mitteleuropäischen Bevölkerung ist heterozygot für mindestens eine dieser Mutationen, was bereits mit einer erhöhten Infektanfälligkeit einhergehen kann. Homozygote Defekte (BB, CC, DD) betreffen ca. 0,3% der europäischen Bevölkerung und haben eine nahezu komplette MBL-Defizienz zur Folge. Zusätzlich gibt es 2 Polymorphismen in der regulatorischen Promoterregion des MBL-Gens, die ebenfalls verminderten MBL-Serumspiegel verursachen und damit für die klinischen Folgen verantwortlich sind.

Wie äußert sich ein MBL-Defekt klinisch?

Verminderte MBL-Spiegel im Serum (< 450 ng/ml) gehen aufgrund des damit assoziierten funktionellen Komplementdefektes mit einer erhöhten Infektanfälligkeit gegenüber Bakterien, Pilzen und Hefen (v.a. Candida albicans) einher. Ein MBL-Defekt kann aber auch Ursache einer verminderten oder verzögerten Viruselimination sein (z.B. Herpes genitalis - HSV-2). Im Gegensatz zu den meist klinisch objektivierbaren homozygoten Defekten (Serum-MBL < 50 ng/ml), werden heterozygote Mutationsträger häufig erst im Rahmen anderer Grunderkrankungen auffällig (unter Strahlen-, Chemo- oder immunsuppressiver Therapie, bei chronischen Infektionen). Typische klinische Krankheitsbilder sind die rezidivierende Candidose oder bakterielle Infekte wie aggressive Pneumokokkeninfektionen oder chronisch rezidivierende Atemwegsinfekte.

Wann sollte MBL im Serum bestimmt werden?

Bei gehäuften bakteriellen oder viralen Infekten sowie rezidivierenden Candidosen, besonders bei sonst unauffälligem Immunstatus (normale Zahl und Verteilung der Granulozyten und Lymphozyten, unauffällige Serumimmunglobuline).

Wann ist die genetische Untersuchung anzuraten?

MBL ist als Akute-Phase-Protein während einer Infektion induzierbar. Somit ist es möglich, dass in einer solchen Phase trotz latentem MBL-Mangel der untere Normbereich vorübergehend erreicht wird. Wenn dies der Fall ist, liegen im Infekt-freien Zeitraum weit niedrigere MBL-Werte vor, die durchaus Ursache der Infektion sein können! Daher empfiehlt sich bei niedrig normalen MBL-Spiegeln (Serumbestimmung 450-1500 ng/ml) die genetische Bestimmung, da diese durch eine persistierende Immunaktivität unbeeinflusst bleibt und hilft, abzuklären, ob der MBL-Wert nicht nur vorübergehend artifiziell in den Grenzbereich gehoben wurde.

MBL-Mangel erhöht das Risiko für Autoimmun-Erkrankungen

MBL induziert u.a. auch die Phagozytose von apoptotischem Zellmaterial und Immunkomplexen. Bei MBL-Mangel stellen akkumulierte nicht phagozytierte Zelltrümmer eine Quelle für Autoantigene dar. Zusätzlich wird angenommen, dass MBL-defiziente Patienten verstärkt von Erregern infiziert werden können, die eine Pathogenese bei erregerinduzierten Autoimmunerkrankungen spielen.

Bei Patienten mit Systemischem Lupus Erythematodes, Rheumatoid-Arthritis oder Sjögren Syndrom wurden vermehrt erniedrigte MBL-Spiegel gefunden und diese Patienten sind gehäuft Träger der Mutationen im MBL-Gen.

Was sind therapeutische Konsequenzen?

Nur erniedrigte MBL-Spiegel sind hinsichtlich eines Immundefektes relevant. Hohe Konzentrationen deuten auf ein aktives Infektgeschehen hin.

Substitutionsbehandlungen mit rekombinanten oder aus Plasma angereicherten MBL-Konzentraten befinden sich momentan noch in der klinischen Erprobung. Bei Patienten mit erniedrigten MBL-Serumspiegeln sollten prophylaktische Impfungen, besonders gegen Influenza, Hämophilus und Pneumokokken erfolgen. Bei beginnenden oder manifesten Infektionen sollte die Indikationsstellung für eine antibiotische/ antimykotische Therapie großzügig gestellt werden.

Welches Untersuchungsmaterial wird benötigt?

Quantitative MBL-Bestimmung im Serum: 2ml Vollblut

Genetische MBL-Bestimmung: 2 ml EDTA-Blut

Bitte beachten Sie:

Ab dem 01.02.2010 ist für die genetische MBL-Bestimmung lt. Gendiagnostikgesetz eine Einwilligung des Patienten in schriftlicher Form erforderlich. Ein entsprechendes Formular stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Abrechnung

Die quantitative MBL-Bestimmung im Serum und die genetische MBL-Untersuchung sind sowohl im gesetzlichen als auch im privatärztlichen Bereich (GOÄ) abrechenbar.

Literatur

- Koch A et al. Acute respiratory tract infections and mannose- binding lectin insufficiency during early childhood. JAMA(2001) 285; 1316- 1321

- Alan R. et al. Mannose-binding lectin in prediction of susceptibility to infection, Lancet, (2001), 358:597-680

- Kilpatrick D.C. Mannan- binding lectin and its role in innate immunity Transfusion Med.(2002)12; 335- 351

- Tsutsumi et al. Mannose binding lectin: Genetics and autoimmmun disease. Autoimmunity Reviews (2005), 4:364-372