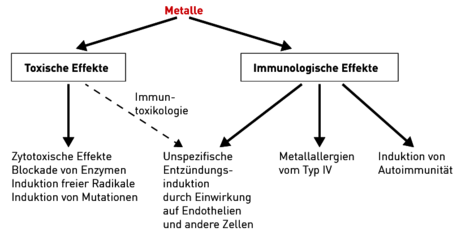

Metalle sind potentiell toxisch und immunogen

Metalle können über zwei Mechanismen auf den Organismus einwirken. Zum einen können bei individuell bestehenden Sensibilisierungen (nachweisbar über den LTT) schon sehr geringe Belastungen eine Typ-IV-Immunreaktion hervorrufen. Die dann bei andauernder Belastung resultierende dauerhafte Immunaktivierung kann alle Facetten einer chronischen Entzündung umfassen, wie z.B. Verstärkung lokaler Entzündungsvorgänge, Autoimmunreaktionen und Fatigue. Gleichzeitig jedoch können Metalle wie z.B. Quecksilber, Cadmium und Palladium schon in niedriger Dosis toxisch wirken und zelluläre Stoffwechselvorgänge hemmen. Auch sehr niedrige (subtoxische) Konzentrationen sind bereits von möglicher klinischer Relevanz, da Mehrfachbelastungen (auch aus Nahrung und Trinkwasser!) die toxische Wirkung des einzelnen Metalls potenzieren können.

Toxische und immunologische Pathomechanismen als Co-Faktoren chronischer Erkrankungen

Toxische Effekte durch Metalle

Oxidative Schädigung

Ein wichtiger Wirkmechanismus ist die oxidative Schädigung. Durch direkten oxidativen Angriff auf Proteine, Lipide und DNA oder durch die Induktion von freien Radikalen können Metalle zelluläre Zellstrukturen schädigen. So fördert z.B. Aluminium die Lipidperoxidation. In einer Studie an Asthmatikern zeigte sich eine Korrelation zwischen dem Aluminium-Blutspiegel und Markern der chronischen Entzündung wie MDA-LDL, TNF-alpha und hs-CRP (2).

Verdrängung von Spurenelementen

Die Einwirkung von toxischen Metallen auf Zellen ist auch mit funktionellen Defiziten verbunden, da essentielle Spurenelemente kompetitiv aus ihren Bindungsstellen in Enzymen verdrängt werden. Zum Teil sind Enzyme betroffen, die selbst an der Entgiftung beteiligt sind. So verdrängt Quecksilber die Spurenelemente Kupfer und Zink aus der Superoxiddismutase und hemmt die Entgiftung in der Leber, welches zur Verstärkung der toxischen Belastung mit Quecksilber und zahlreichen anderen Metallen und Toxinen führt.

Auch die mutationsfördernde Wirkung von einigen Metallen ist nicht nur auf ihre oxidative Wirkung zurückzuführen, sondern auch durch den Funktionsverlust von Enzymen zu erklären. Zum Beispiel kann Cadmium in DNA-Reparaturenzymen das notwendige Zink verdrängen, was die Häufigkeit relevanter Zellmutationen steigert.

Immunologische Effekte durch Metalle

Zellulär vermittelte Typ IV-Allergien

Die allergisierende Wirkung von Metallen ist durch deren Fähigkeit bedingt, sich an körpereigene Proteine zu binden und diese in ihrer Struktur zu verändern (Haptenwirkung). Gegen diese Proteine können sich spezifische T-Lymphozyten bilden, die bei einem neuerlichen Kontakt mit dem Metall Immunreaktionen verursachen. Diese Immunantworten sind mit der Freisetzung proentzündlicher Zytokine (vor allem Interferon-gamma) verbunden. Sofern die Haut betroffen ist, spricht man auch von Kontaktallergien. Hier kann der Epikutantest diagnostisch hilfreich sein. Bedeutsamer für chronische Entzündungserkrankungen sind allerdings systemische Typ IV-Sensibilisierungen bei der die Aufnahme des Metalles sowohl in der Sensibilisierungsphase aber auch später vorrangig über Schleimhäute (Zahnersatz, Nahrung, Inhalation) oder durch endogene Exposition erfolgt (Endoprothesen). Der Nachweis von systemischen Metallsensibilisierungen erfolgt durch den Lymphozytentransformationstest, der hier im Vergleich zum Epikutantest sensitiver ist.

Autoimmunreaktionen

Die Induktion von Autoimmunität durch Metalle erklärt sich ähnlich zur Allergie durch deren Fähigkeit zur Modifikation zelleigener Proteine. Die betroffenen Organzellen präsentieren dann Neoantigene, was bei entsprechender Disposition Immunreaktionen auslöst.

Besondere Bedeutung hat das anorganische Quecksilber, welches autoimmune Vaskulitiden, Systemischen Lupus erythematodes, Sklerodermie oder auch Membranöse Nephropathien fördern kann. Aber auch Gold, Silber, Beryllium, Cadmium und Blei können Autoantikörper und Autoimmunerkrankungen induzieren.

Unspezifische Entzündungsinduktion an Endothelien

Auch ohne vorliegende individuelle allergische Sensibilisierung können Metalle proentzündliche Effekte bedingen. Metallionen und Metallpartikel (Nanopartikel) können an Endothelien die Expression von Adhäsionsmolekülen wie ICAM1 und VCAM-1 fördern, die intrazellulären Glutathionspiegel senken sowie die Sekretion proentzündlicher Zytokine steigern.

Literatur

- Hartmann et al., Carcinogenesis 1998; 19: 617-621

- Guo et al., 2013, Environ Toxicol Pharmacol; 35: 30-38

- Stellungnahme des RKI, Bundesgesundheitsbl 2008; 51:1070–1076

- Peters et al. Int J Immunopathol Pharmacol. 2007, 20:685-95